日本一小さなヘビ“ヒバカリ”の生態と衝撃の捕食シーン(飼育方法、エサ、赤ちゃん、毒ヘビ?など)

ヒバカリの生態と捕食シーン

みなさんこんにちは、

ズータイム園長の藤井です。

今回は、撮影中にリクガメの屋外放飼場に出現したヒバカリの幼蛇を皆さんと一緒に観察する番組を制作しましたので、ご覧ください。

番組ではヒバカリの生態から迫力満点の捕食シーンまでご覧いただけます。

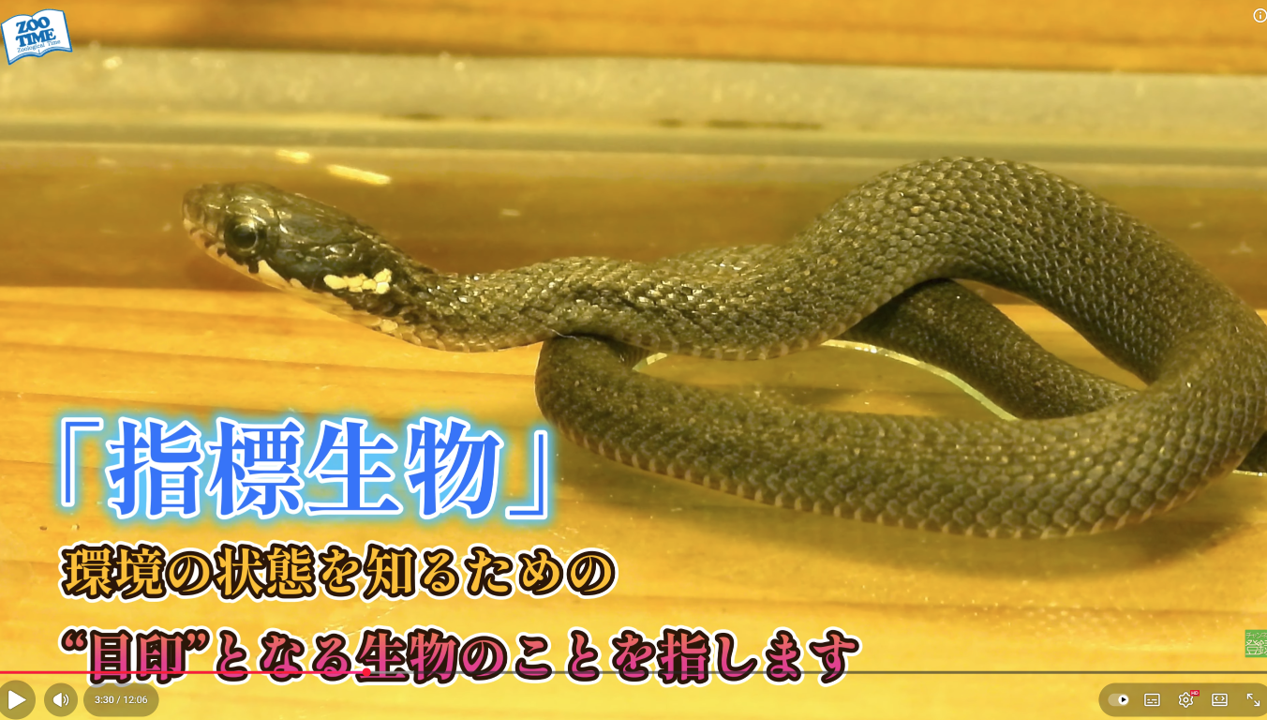

指標生物ともなるヒバカリがズータイムの森にいることは、自然が豊かな証になるので私もとても喜ばしいことです。

今回のヒバカリを撮影した

NIKON COOLPIX P1100です。

マクロから最大6000mmまで超望遠できる最強コンデジです。

私たちも野鳥撮影に大活躍しております。遥か遠くの野鳥もこれがあればほとんど種の同定ができます👍

日本固有の小型ヘビ「ヒバカリ」――生息地、食性、繁殖、飼育のポイントまで。

🐍 ヒバカリとは?

ヒバカリ(学名:Hebius vibakari)は日本(本州、四国、九州、壱岐、隠岐、屋久島など)に分布するナミヘビ科の日本最小のヘビ(国産種の中)で、日本固有種です。

体長は約40程度で、細長くスリムな体型をしています。一般に無毒とされ、性格は温和です。

私もヒバカリだけは噛まれたことがありません。

日本(本州)の身近なヘビで有毒なヘビはマムシとヤマカガシです。

📖その日ばかりの命

嚙まれたら、その日ばかりの命→そのヒバカリの命

というように、ヒバカリという種名はここから来たと考えられています。

昔は恐れらていた蛇ですが、本当に大人しい無毒のヘビです。

しかし、ヒバカリには、まだ解明されていないひみつがあるかもしれませんね(^^)/

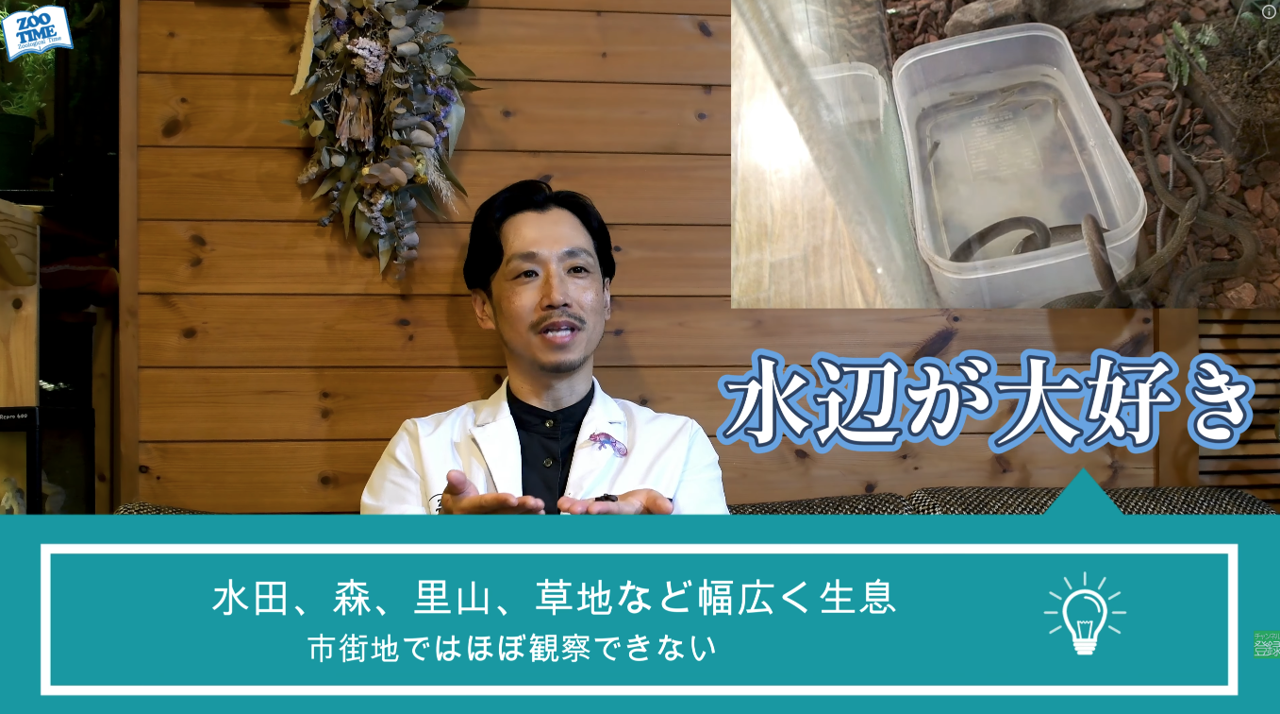

🌿 生息地

本州・四国・九州に広く分布し、湿った水辺(川沿い、池、田んぼまわり)を好みます。

暗く湿った倒木や石の下などに隠れ、日中に活動することが多い(昼行性)種類です。

🍴 食性(何を食べる?)

- オタマジャクシ

- カエル

- ミミズ

- 小魚(小さな水生生物、メダカなど)

動きの遅い水辺の小さな獲物を狙う傾向があり、水際での狩りが観察されることがあります。

🧬 繁殖と寿命

繁殖期は春〜初夏。メスは一度に5〜10個前後の卵を産み、孵化した子蛇は自立して生活を始めます。

野生での寿命は約5年程度、飼育下では条件によって7〜10年ほど生きることもあります。

🏡 飼育のポイント(初心者向け)

温和で扱いやすい種類ですが、湿度管理が重要です。主なポイントは:

- 温度:20〜28℃程度を目安に(季節で調整)。

- 湿度:高めを保つ(概ね70%前後が目安)。

- 環境:シェルター(隠れ家)と水場を必ず用意する。

- 餌:ミミズや小魚(メダカ)、冷凍ピンクマウスなど(個体サイズに合わせる)。

- 季節:冬季は冬眠や休眠の個体もいるため温度変化に配慮。

注意:野生個体の捕獲は地域の規制や生態系影響を確認してから行ってください。

🔎 観察のヒント

水辺をゆっくり観察すると見つかりやすいです。

動かずにじっとしていることが多いので、

石や倒木の下を覗くと出会う可能性があります。

💡 まとめ

ヒバカリは日本の水辺に馴染む小型の温和なヘビです。

生息環境が限られる地域もあるため、見つけたときは無理に捕まえず観察するだけにとどめ、自然保護に配慮しましょう。