【野鳥保護マニュアル】野鳥を助けたいあなたへ──正しい保護と絶対にやってはいけないこと【違法になる場合も】

みなさんこんにちは、

ズータイム園長の藤井(動物教育家)です。

私は、かつて動物園で勤務し、日々さまざまな動物たちと向き合ってきました。

その中でも、特に心を動かされた存在が“野生の鳥たち”でした。

園内に運び込まれるケガや弱った野鳥、また保護されてきた猛禽類たちの姿を目の当たりにする中で、

私は“どうすれば彼らを本来の野生へ戻せるのか”という問いを抱くようになりました。

猛禽類の野生復帰トレーニングの研究をし、

学会でも発表させていただきました。

研究内容の記事はこちらをご購読くださいませ。

野鳥の保護やリハビリを通して、野鳥を本当に守るためには、

“人が助けるべき場面”と“触れてはいけない場面”を正しく判断することが必要だ

ということを広める必要性があると思いますので、番組と記事を書いております。

今日の番組では、私の経験をもとに、みなさんがもし野鳥を見かけたとき、

どのように行動すべきか、科学的で実践的な視点から丁寧にお伝えしていきます。

では動画をご覧いただいたと思いますが、

記事でも書いていきますね📖

自然界のルールと生態ピラミッドの視点

「まず、最も大切な前提があります。

それは 『野鳥は自然の中で、自分の力だけで生きていく生き物である』 ということです。

野生の世界では、ケガや病気、天敵、天候…あらゆる過酷な条件の中で、鳥たちは命をつないでいます。

そのため、人がむやみに手を出すことは、自然界のルールに反してしまうことがあります。」

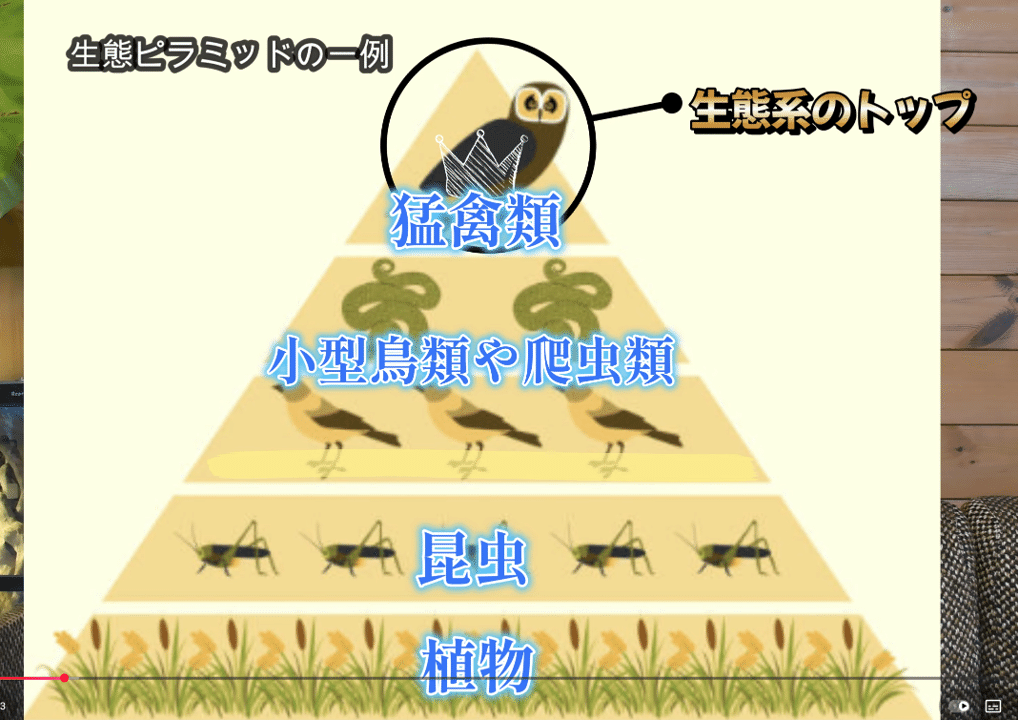

「自然を理解するうえで欠かせないのが “生態ピラミッド” という考え方です。

ピラミッドの下には植物、その上には昆虫、小型鳥類、

そしてさらに上にはフクロウやタカなどの猛禽類がいます。

これは、自然界における “食う・食われる” の関係性を示したものです。

「助けたつもり」が捕食者の餌を奪うことも

例えば、弱ったスズメを保護した場合、

本来そのスズメは、フクロウやタカ、イタチなどの捕食者の“食糧”になるはずだったかもしれません。

自然界では、個体の死亡や捕食は、種全体の健康を保つために不可欠です。

弱っている個体が淘汰されることで、強い遺伝子が残り、生態系のバランスが保たれます。

つまり、

私たちの“善意”が、生態ピラミッドの頂点にいる生き物の生存を妨げてしまう可能性もある のです。

見守ること”も立派な保護

もちろん、無関心でいいという意味ではありません。

大切なのは、

“助けるべき時”と“自然に任せるべき時”を見極めること。

日本の野鳥保護は、世界的にも先進的な制度が整えられており、

専門家や獣医師、野生動物救護ボランティアが連携して対応しています。

そして、その最初の判断をするのは、実は現場に居合わせた“一般の私たち”なのです。

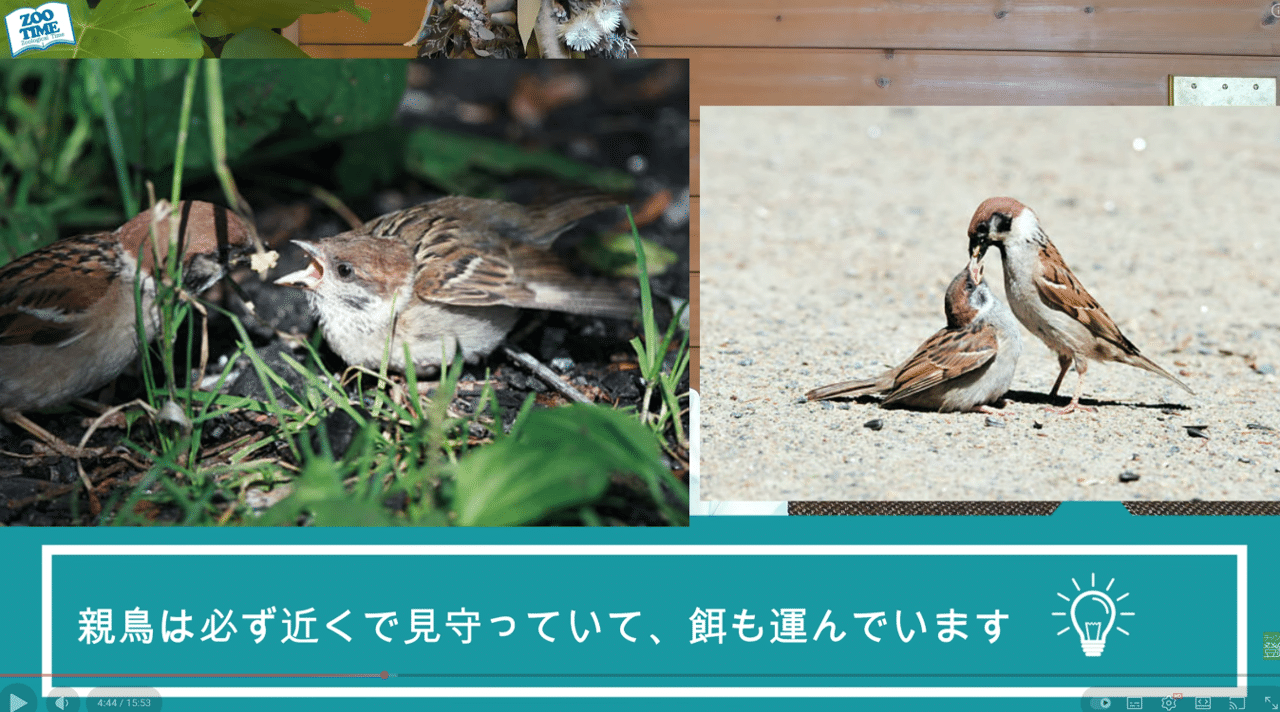

ヒナを拾わないで!「ヒナ誘拐」という重大な問題

特に春から夏にかけて多いのが、

“巣立ちヒナを拾ってしまう” というケースです。

地面に降りてうずくまっているヒナを見ると、

『落ちてしまったのかな? かわいそう…助けなきゃ』

と思うかもしれません。

しかし多くの場合、これは 『巣立ちの練習中』 です。

親鳥は必ず近くで見守っていて、餌も運んでいます。人が連れ去ってしまうと

🔸親鳥の育児を奪う

🔸ヒナを自然で生きられない状態にしてしまう

🔸結果として“誘拐”と同じことになる

という深刻な問題が起きてしまいます。

自然界では、ヒナも“自分の力で生きる練習”の真っ最中なのです。

しかし、ヒナが本当にポツンと1羽で過ごしていたら、とても不安ですよね。

本当に親鳥が見守っているのか確かめたい場合は、十分な距離をとって車内などから双眼鏡などを使用して観察することは良いでしょう。

私は通常8-10倍の双眼鏡を使用しております。私はNikonの8-10倍がおすすめです。

とてもクリアに見えます。海外メーカーの安物も若いころは試しましたが、安物買いの銭失いになりました。

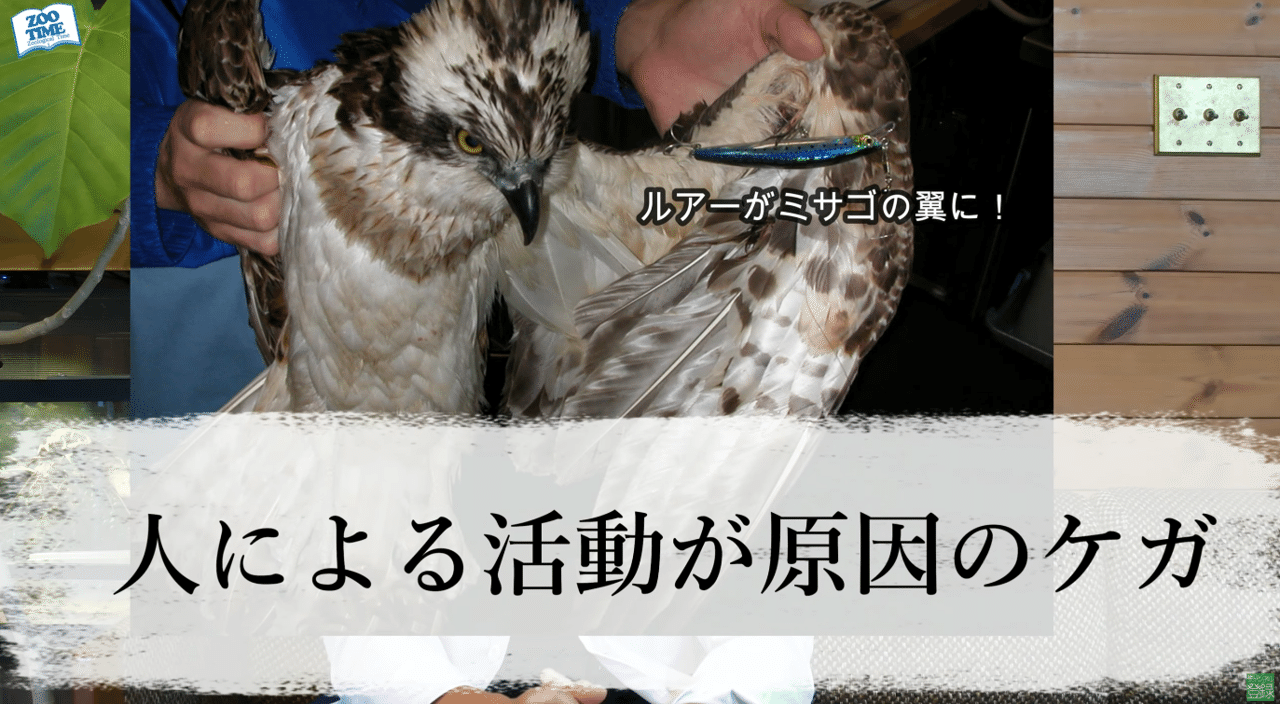

「本当に助けるべき場面」とは?

では、どんな時に“人が助けるべき”なのでしょうか。

その答えは次の章で詳しく説明しますが、まず大前提として

✔ 人による活動が原因のケガ

具体例は次のとおりです。

🔸 自動車にはねられた

🔸 建物の窓ガラスに衝突して動けない

🔸 農業用ネットや糸に絡まっている

🔸 人が設置した罠や釣り糸に引っかかっている

🔸 ビルの照明や人工物により衰弱した

これらは 人の責任による外傷であり、救護すべきケース です。

しかし、人由来のケガであっても、逃げ回れるほど元気があるなら、

自然治癒力に任せるべき場合もある ため、慎重な判断が必要です。

ただし “助けすぎ” もNG

ただし、交通事故に見えても、

鳥が歩ける・飛べる・逃げ回る場合は、

自然治癒力に任せることが望ましい 場合があります。

野鳥は、傷ついた体を自ら自然で回復させる力を持っています。

むやみに捕獲しようとすると、

ストレスで体力を消耗し、かえって危険な場合もあります。

野鳥の識別に便利な図鑑はこちら☟

野鳥少年ハルと私が長年お世話になっております、おすすめの2冊はこちらです。

📖野鳥観察初心者の方はまずこの1冊を持っていればOK!

イラストでわかりやすく分類と種の判別ができる図鑑

📖似ている野鳥の識別に最適な野鳥図鑑

高病原性鳥インフルエンザ発生時の特例

現在、日本では冬季を中心に

高病原性鳥インフルエンザの発生が報告されています。

そのため、自治体によっては期間限定で、

▶ 野鳥の動物病院への持ち込みを停止

▶ 救護そのものを控えるよう呼びかける

など、感染拡大防止の措置が取られています。

☟その他に以下のような対策が有効的です。

🔸 死んだ野鳥には触れない

🔸 大量死などを見つけた場合は自治体へ報告

🔸 ケガした野鳥にも、むやみに触らない

🔸 ペットの鳥を屋外で野鳥に近づけない

こちの番組で鳥インフルエンザについて解説しました📖(メンバー限定配信🙇)

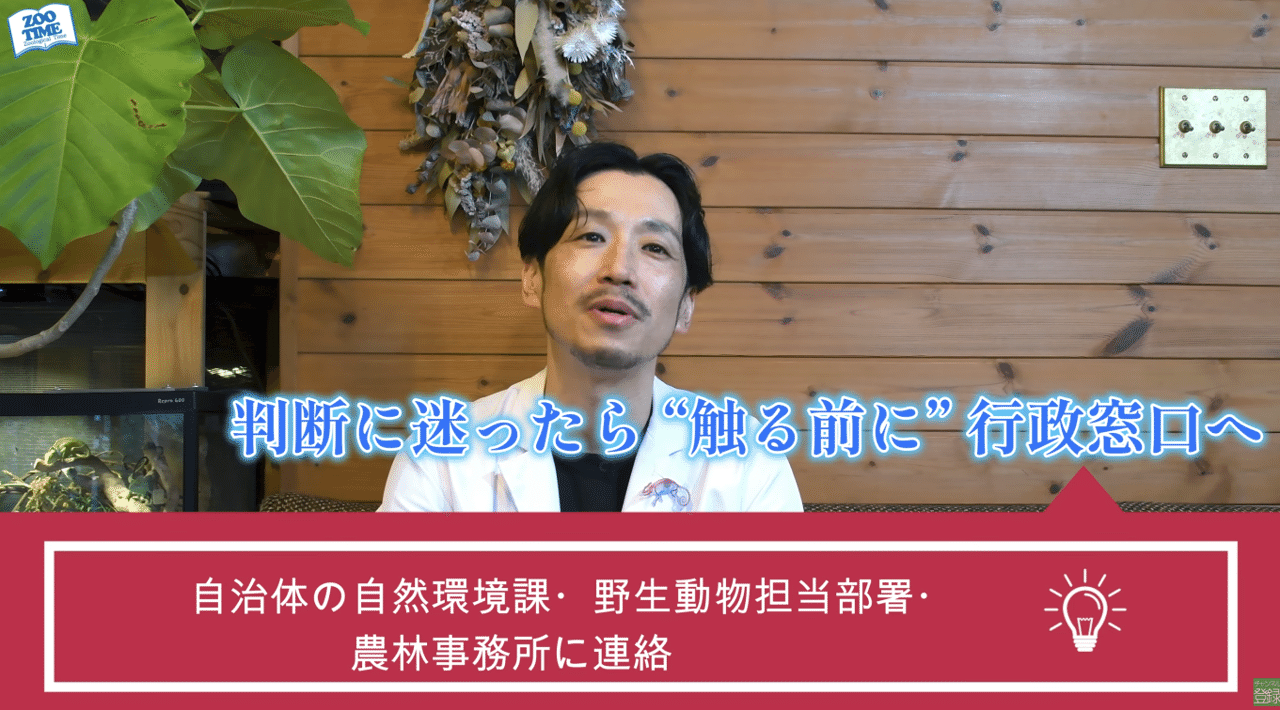

判断に迷ったら “触る前に” 行政窓口へ

もし、救護すべきかどうか判断に迷った場合は、

決してむやみに触らず、まずは

自治体の自然環境課・野生動物担当部署・農林事務所に連絡してください。

主な連絡先窓口は以下の通りですが、各都道府県によって違いますので確認してみてください。

🔸 都道府県の自然環境課・野生動物担当部署

🔸 農林総合事務所

🔸 県指定の動物病院(救護ドクター制度)

🔸 公立・公的動物園の救護窓口

🔸 野生鳥獣救護ボランティア団体

(例:日本バードレスキュー協会 等)

連絡をすることで、

『保護すべきか』『どう扱えばいいか』

を教えてくれます。

野鳥に関する法律と「捕獲してはいけない理由」

野鳥はすべて法律で保護されている

日本では、野鳥の捕獲や飼育は

『鳥獣保護管理法』 によって厳しく禁止されています。

許可なく保護・飼育した場合、

▶ 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

が科されることがあります。

なぜ禁止なのか?理由は3つ

① 生態系のバランスを守るため

「野鳥を人が捕まえてしまうと、

本来の“食べる・食べられる”の循環が崩れてしまいます。」

② 乱獲の防止

「人気のある鳥がペット目的で乱獲されることを防ぎます。」

③ 生物多様性の維持

「鳥が減ることで、昆虫、植物、捕食者など、

広い範囲に影響が及びます。」

重要なのは、

▶ “かわいそうだから” という善意でも捕獲は違法

ということです。

法律は、

『救護の必要があり、かつ行政や専門機関が認めた場合』

のみ保護が認められます。

つまり、

▶ 勝手に持ち帰る

▶ 勝手にエサを与える

▶ 勝手に飼育する

――これらはすべて違法となります。

保護が必要と判断された場合の正しい手順

救護が必要と判断された場合でも、

むやみに手を出す前に、必ず準備をしてください

野鳥には、

🔹 ダニ

🔹 ノミ

🔹 ハジラミ

🔹 細菌

などの寄生虫を持つ場合があり、

人やペットに移る可能性があります。

対策:

・素手で触らない

・手袋(ビニール手袋や軍手)を使用

・触った後は必ず手洗い

・子供やペットを近づけない

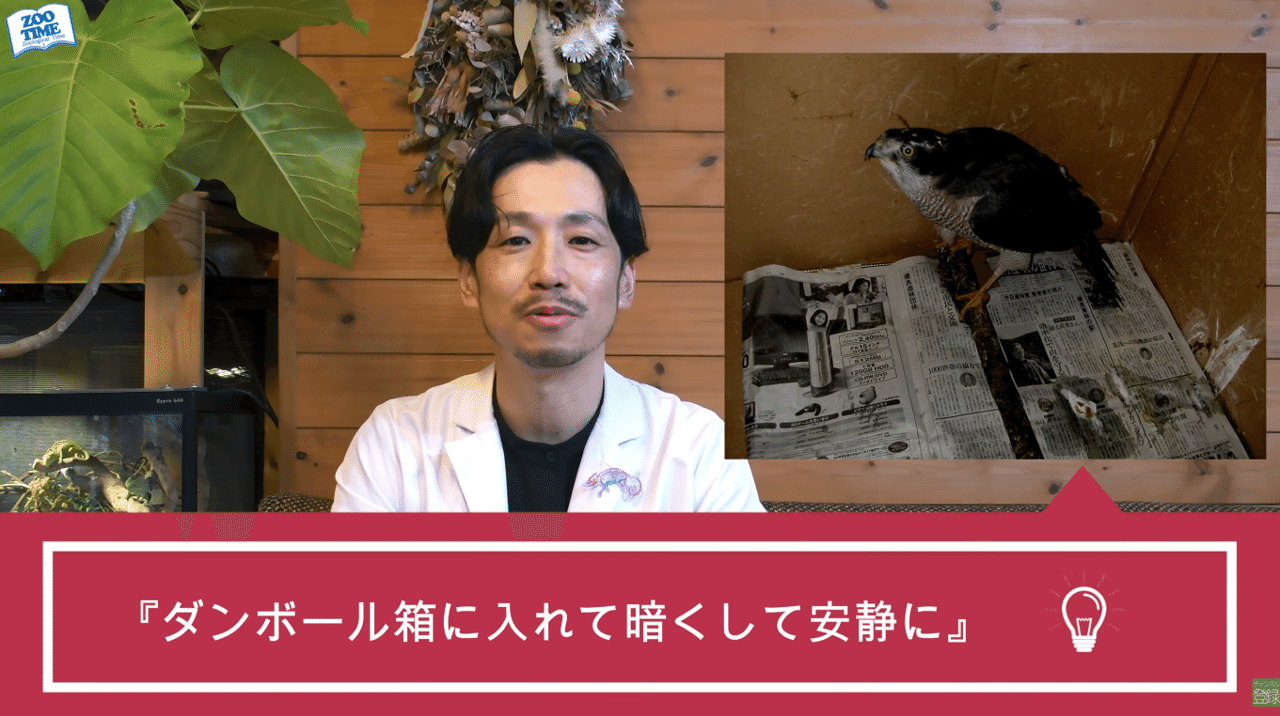

保護の基本:ダンボール箱に入れる

保護の基本は、シンプルですが非常に重要です。

▶ 『ダンボール箱に入れて暗くして安静に』

これが野鳥救護の鉄則です。

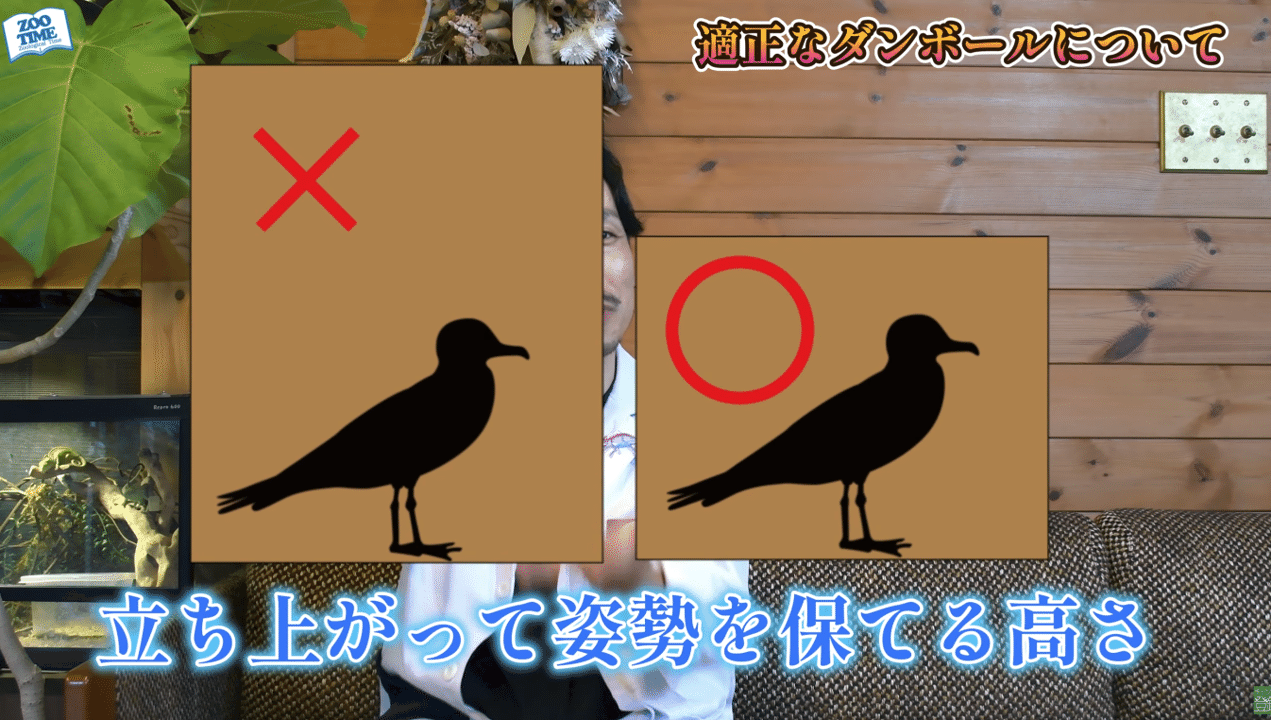

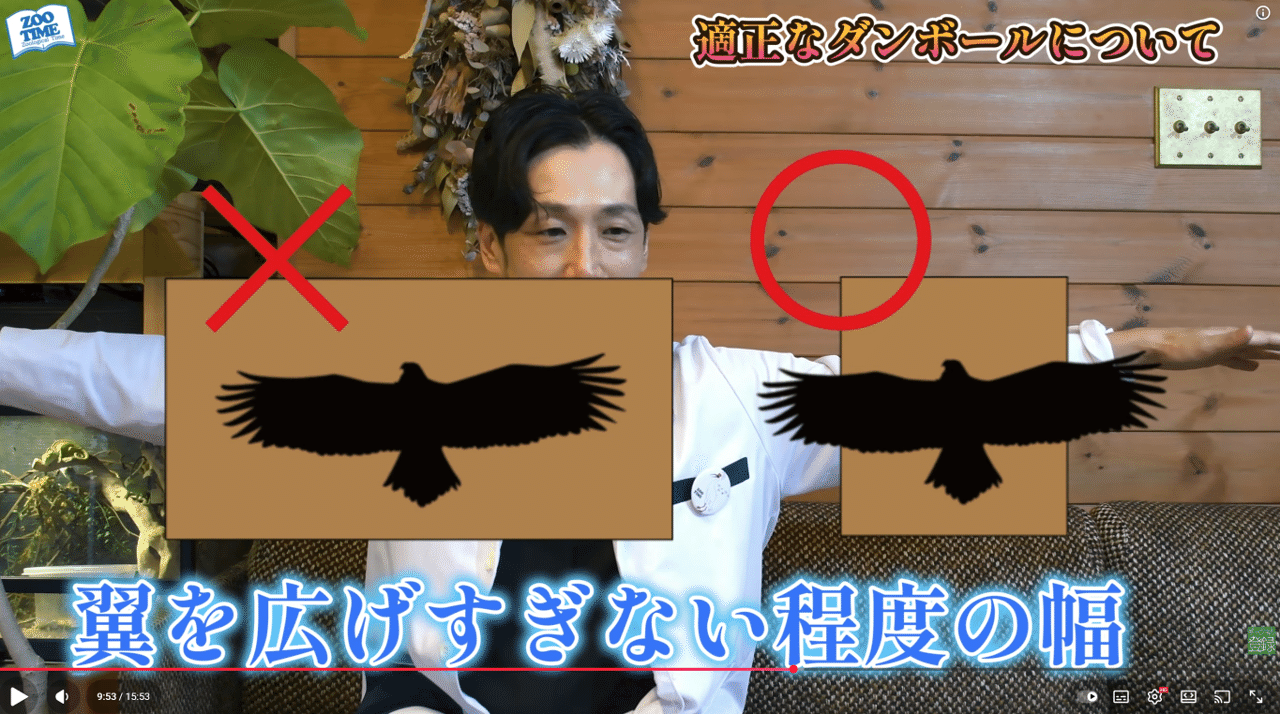

ポイントは“ちょうどいい狭さ”。

・立ち上がって姿勢を保てる高さ

・翼を広げすぎない程度の幅

広すぎる箱は、暴れて羽を傷つける危険があります。

特に搬送中は車の揺れや音でも羽ばたいてしまう場合があるので幅もとても大切だ

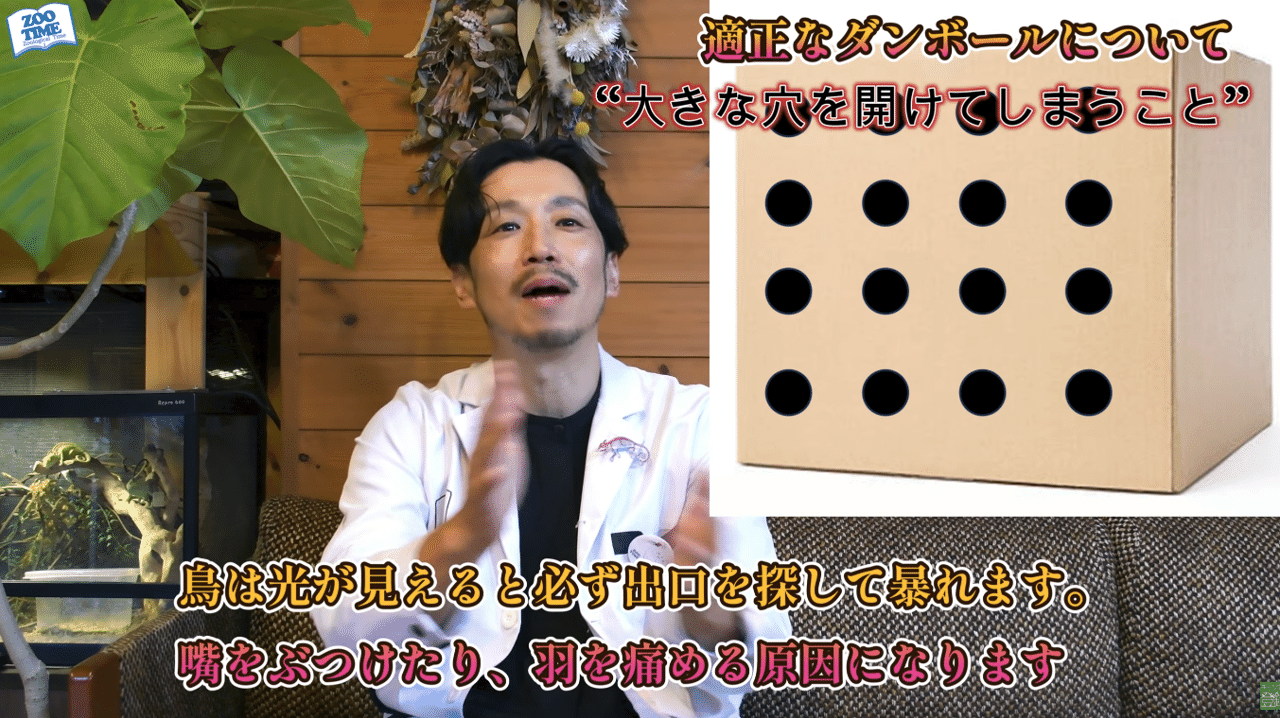

多くの人がやりがちな間違い、それは――

▶ “大きな穴を開けてしまうこと”

鳥は光が見えると必ず出口を探して暴れます。

嘴をぶつけたり、羽を痛める原因になります。」

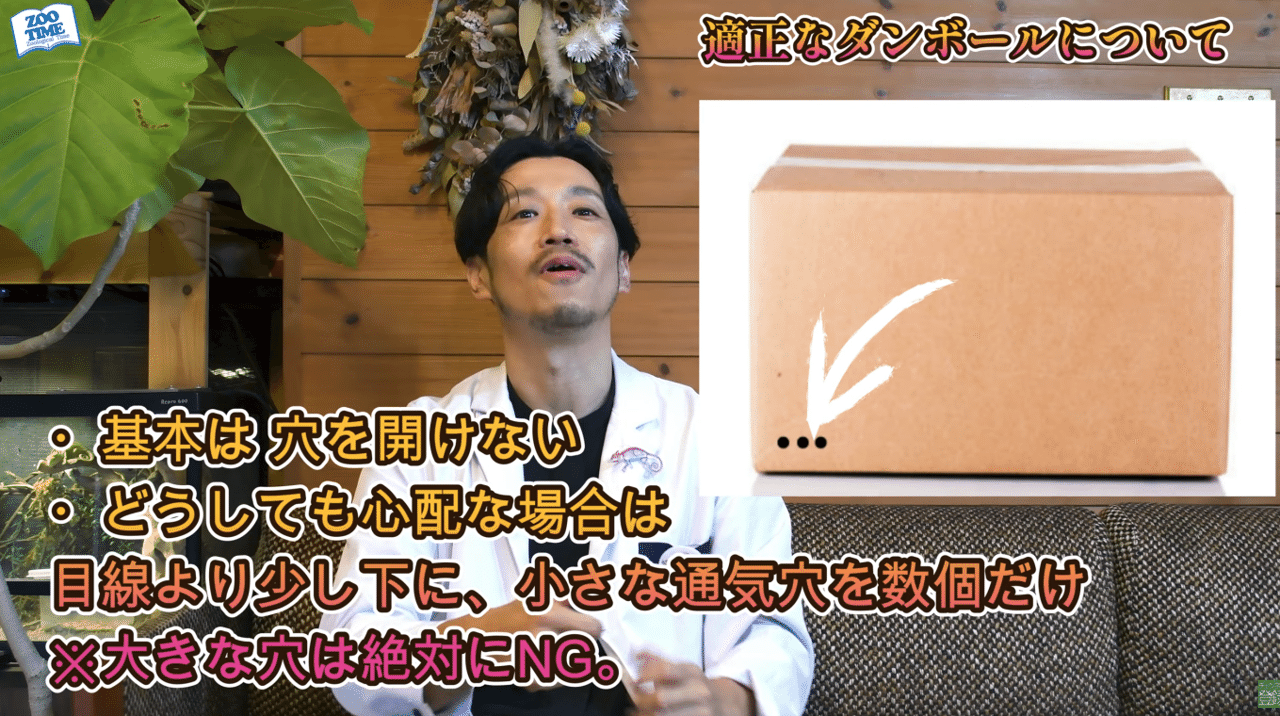

専門家の推奨:

・基本は 穴を開けない

・どうしても心配な場合は

目線より少し下に、小さな通気穴を数個だけ

※大きな穴は絶対にNG。

箱の中に敷くもの

・タオル

・キッチンペーパー

・新聞紙

「滑らない素材を敷くことで、脚の負担を減らします。」

※絶対してはいけないこと

「特に重要なのは “しないこと”。」

❌ 水を与えない

誤嚥しやすく、命に関わることがあります。

❌ エサを与えない

鳥の種類によって食性が異なるため、

素人判断の給餌は危険です。

❌ 何度ものぞかない

ストレスで体力が奪われます。

❌ 暖房器具を直接当てない

やけど・過熱、酸欠の危険があります。

カイロなどは箱の外側から当てて保温してください。

もちろん夏場などは気温の上昇の方が心配なので、

保温が必要ない場合もございますことをご理解ください。

リハビリテーションと野生復帰までの道のり

動物病院で治療を受けた野鳥は、すぐに森へ帰るわけではありません。

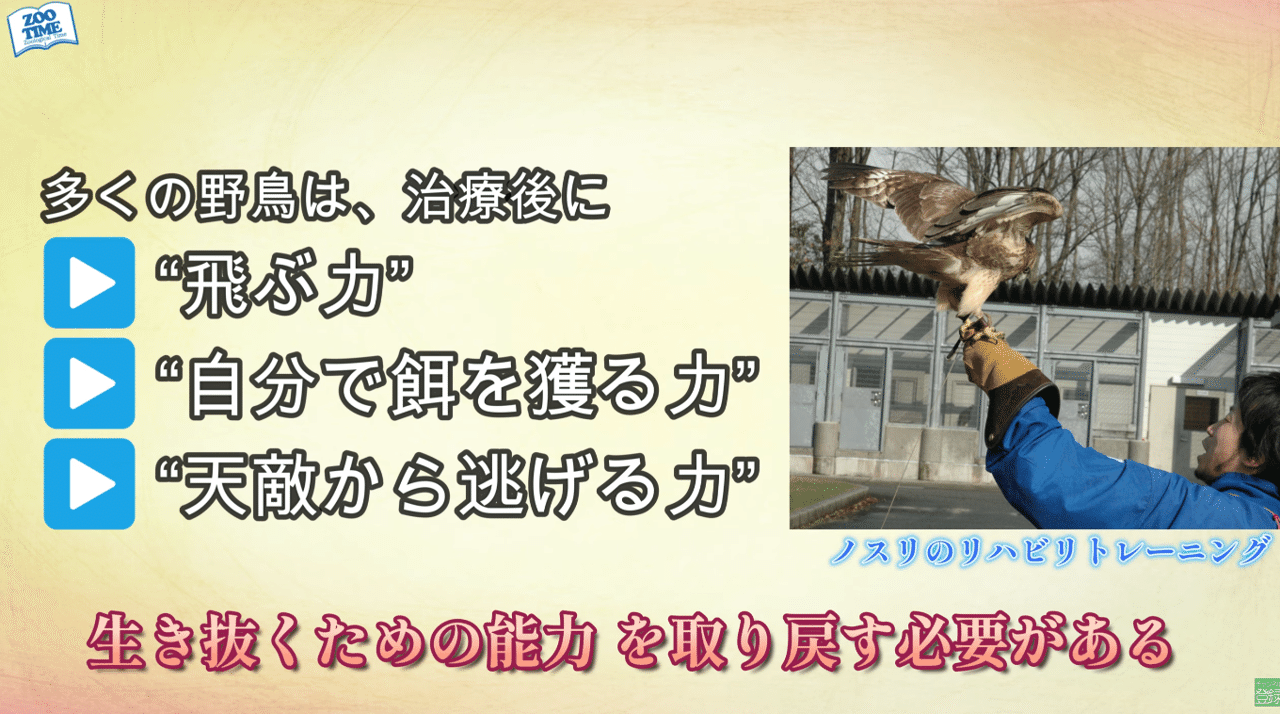

多くの野鳥は、治療後に

▶ “飛ぶ力”

▶ “自分で餌を獲る力”

▶ “天敵から逃げる力”

といった 生き抜くための能力 を取り戻す必要があります。

特に猛禽類のリハビリは非常に高度で、

私がかつて研究していた “野生復帰トレーニング” では、

広大なフライトケージの中で飛行訓練を行い、

獲物を模したルアーを追わせるなど、自然界に戻るための練習を積ませます。

これらは、一般の方では絶対に行えない専門的な技術であり、

野生動物のリハビリには訓練されたスタッフと設備が不可欠なのです。

野生復帰の瞬間は、何度見ても胸が熱くなります。

傷つき、運ばれてきた鳥が、

リハビリを経て、自分の力で大空へ戻っていく——。

その姿を見届けると、

『人が自然に対してできることは、本当に限られている』

という事実を改めて実感します。

だからこそ、

“本当に必要なときだけ手を差し伸べる”

という私たちの判断が重要なのです。

自然の中で生きるということ

野鳥は、私たち人間よりずっと前から、この地球で暮らしています。

季節の移ろいを知らせ、森を豊かにし、生態系を支える大切な仲間です。

しかし、彼らの世界は、人間の思い込みや好奇心で簡単に乱れてしまいます。

だからこそ——

『自然には自然のルールがある』

そのことを一人ひとりが理解するだけで、

多くの野鳥の命が救われます。

私が動物園で学んだこと、

猛禽類の野生復帰トレーニングに携わって感じたこと、

そのすべてを込めて、今日お伝えしてきました。

どうか今日から、

野鳥と向き合うときは “そっと、静かに、必要なときだけ”。

自然と共に生きるということを、

心の片隅に置いていただければ幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事や番組が誰かの役に立てば嬉しいです。