【①はじめての爬虫類飼育🔰】今さら聞けないレオパの飼育繁殖方法&注意点、最新の法律規制、タイプ別飼育方法の違いなど【飼育技師による解説】

みなさんこんにちは、

ズータイム園長の藤井です。

今回は初めて爬虫類を飼育する方向けに、

『爬虫類飼育方法の教科書』になる番組を作成しました。

この番組を作りきっかけは、爬虫類は専門知識が必要ですが、近年爬虫類飼育の人気が急上昇しており、私にも多数の飼育に関する質問をいただきます。

そこで、爬虫類に関する、法律、飼い方、専用の飼育道具なども、初心者の方向けにご紹介していきます。

今回は第1弾目(第3弾目まで配信予定)で、飼育可能な爬虫類の分類、入手方法、タイプ別飼育方法、今更聞けないヒョウモントカゲモドキの飼育繫殖方法などを解説します。

ぜひ、最後までゆっくりとご覧ください📖

番組でご紹介した爬虫類専用の道具。器具などは以下に購入リンクをご用意いたしましたので、ご活用ください🦎

【飼育できる爬虫類を知っておこう】

まず、爬虫類飼育に挑戦する前に、飼育できる爬虫類の分類を知っておくことが重要です。

知らず知らずのうちに法律違反の動物を飼育していたということになっては、取り返しがつきません。

そこでまずは、爬虫類の分類について簡単にご紹介いたします。

爬虫類は下記の4つのグループに分けることができます。

ヘビ・トカゲの仲間は有隣目という一つのグループになっております。その他、カメ目、ワニ目、ムカシトカゲ目に分けることができます。こちらの番組では、有隣目のトカゲとヘビの違いをご紹介しました。

では、この中で一般の方が飼育できるグループは、有隣目(ヘビ、トカゲ)とカメ目です🐍🦎🐢

ワニは特定動物で、ムカシトカゲはムカシトカゲは、ニュージーランドの限られた地域に生息する、原始的な形質を残した爬虫類で、一般の方が飼育できる生物ではありません。

また、有隣目やカメ目の中にも、特定動物や特定外来生物、ワシントン条約などにより飼育や輸出入が規制されている種もたくさんいるので、飼育してみたい種がそれらに該当しないかを調べる必要があります📖

また、爬虫類の多くは絶滅危惧種に指定されていますので、目まぐるしく法が変化します。どんどん規制が厳しくなっていきますので、すでに飼育されている方も常に知っておかなければいけません。

リクガメもホシガメ(インドもビルマも)やパンケーキガメもワシントン条約のサイテスⅠ類に指定となっています。私も野生個体を採集するのは反対なので、これはこれで良いと思っています。飼育個体でうまく命を繋いで、野生動物を傷つけるのは止めていきたいですね。

【入手方法4つ】

次は実際に爬虫類を入手する方法を4つご紹介します。

①ショップで購入

これは最もスタンダートで、お店で購入する方法です。信頼できるお店を見つけることが大切です。

②即売会

都心を中心に、爬虫類専門が集まり販売しております。

こちらも野生個体の販売などは避けてほしいと個人的には思います。

③野生で採集

身近な爬虫類を採集できます。こちらは特定外来生物や特定動物、天然記念物などにも注意しましょう。

子供たちが研究目的で飼育し、元居た場所に逃がしてあげるレベルが一番好ましいと思います。

④交換

信頼できるブリーダーとの交換も良いと思います。金銭が発生しない交換は信頼できる方ならばおすすめです。

しかし、ネット上の交換では詐欺も横行していますので、注意が必要です。

【条件付特定外来生物】

特定外来生物は採集や飼育は一般の方は飼育不可ですが、条件付特定外来生物は飼育可能です。

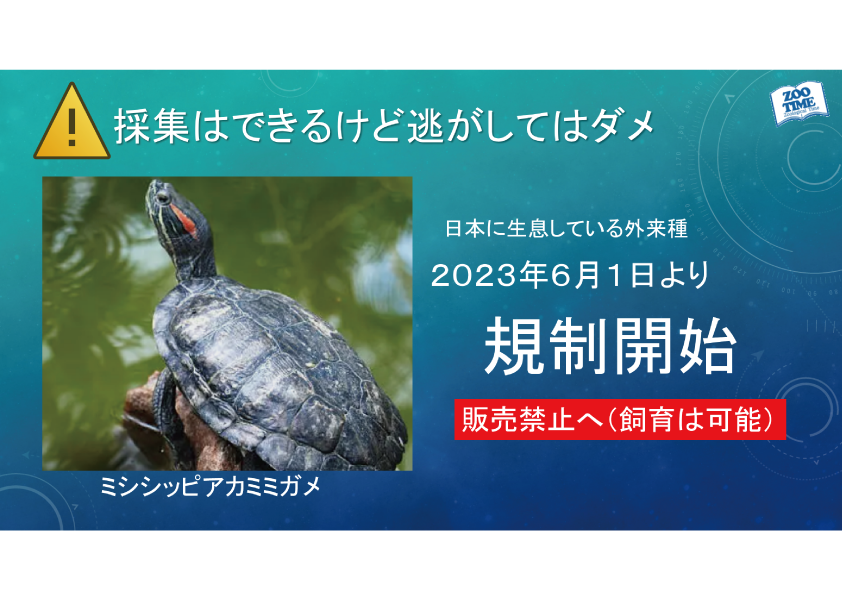

これに該当する爬虫類はミシシッピアカミミガメです。そう、ミドリガメとして販売されていたあの🐢です。

すでに多くの方が飼育されいる状態なので、飼育を禁止してしまうと多くの個体が野生に逃がされてしまうこともあり、条件付きの特定外来生物となりました。同じくアメリカザリガニも条件付特定外来生物に指定されています。

ではミシシッピアカミミガメは実際にどのような規制があるのでしょうか。

下の画像(環境省より)を参考にしてください。

捕獲〇、飼育〇、無償譲渡〇、野生に逃がす×、販売・購入×

【爬虫類の飼育タイプ】

では次にすごく大まかですが、爬虫類飼育にはいくつかのタイプに分けることができます。

ヒトはすぐにタイプに分けたがる生物です。私はどのタイプにも分別されませんとお考えの方もいらっしゃると思いますが、一応ご紹介しておきますね。

≪乾燥または湿潤タイプか≫

まず、飼育希望種が乾燥に強い種なのか、湿潤(多湿)を好むタイプなのかを知っておくことが重要です。

≪UVは必要なのか≫

爬虫類といえばUV(紫外線)が必要だと認識されている方も多いと思いますが、必ず必要、照射した方が良い、必要ないなど種によって異なります。飼育希望種がUVが必要なのか、強いUVが必要なのか、弱いUVが必要なのかなども知っておくことが重要です。番組ではUVA、UVBについても役割をご紹介いたします。

≪地表性か樹上性(または半樹上性)なのかによってケージを決める≫

これはイメージが付きやすいと思いますが、グリーンイグアナやカメレオンのように樹上性のトカゲなのか、

ヒョウモントカゲモドキのような地表性なのか、それともフトアゴヒゲトカゲのように半樹上性(地表性でもある)なのかを知っておくことで、ケージの形状(高さが必要か否かが重要)が違いますので、この観点からも飼育希望種がそのタイプなのか知っておく必要があります。

☝グリーンイグアナ(樹上性)

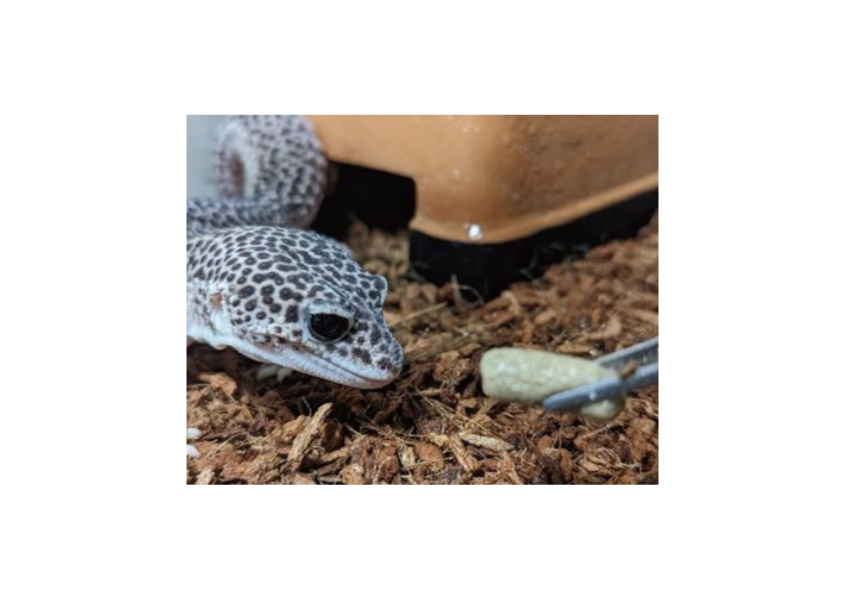

☝ヒョウモントカゲモドキ(地表性)

まだまだ、種によって細かい条件が必要になるのですが、初心者向け🔰ということで、

大まかなタイプになりますが、必要最低限知っておく必要があることをご紹介いたしました。

代表的な爬虫類ケージを比較した番組もございますので参考にしてみてください

【今更聞けないレオパの飼育方法】

次は爬虫類飼育の入門種といえば、ヒョウモントカゲモドキです。通称レオパと呼ばれています(英名:Leopard Geckoレオパードゲッコー)

ヒョウモントカゲモドキは初心者にも飼いやすく、慣れるととても可愛い仕草を見せてくれる爬虫類です。

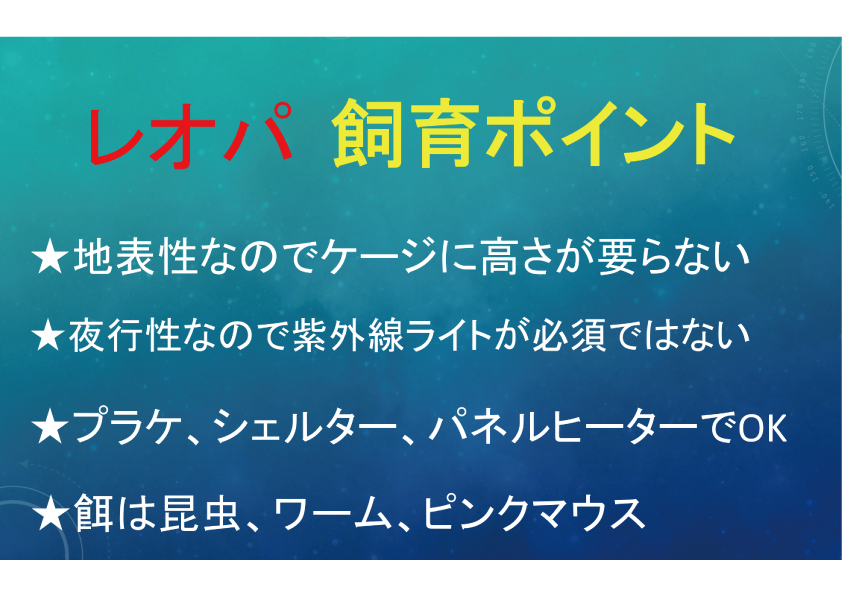

上のタイプ別飼育方法の分類では、地表性で乾燥に強いタイプに分類されます。しかし、乾燥型の事を乾燥でなければいけないと勘違いする方も多いです。レオパの場合は乾燥に強いですが、湿度が高いウエットシェルターも必要です。下記に今更聞けないレオパの飼育方法の基礎をご紹介しておきますね📖

🦎 ヒョウモントカゲモドキの生態

-

学名:Eublepharis macularius

-

分布:パキスタン、インド、アフガニスタンなどの乾燥地帯

-

特徴:

-

夜行性(昼は隠れて夜に活動)

-

瞼がある(ヤモリには珍しい)

-

尻尾に脂肪を蓄えて栄養を貯める

-

温和な性格で、人に慣れやすい

-

では飼育方法などは具体的には番組をご覧いただきたいのですが、こちらの記事でもまとめておきますね。

ケージ

-

レオパに最適なアクリルケージ レプタイルボックスなどが初心者向けとしておすすめ

-

底材:ペーパーマット、爬虫類用マット(ヤシガラなど)、人工芝など(誤飲防止のため砂は初心者には不向き)

★鉄板のレプタイルボックス!蓋の開閉もマグネットでピタッと気持ちが良いです👍

通気性もあり、安心で信頼できるアクリルケージです。

温度・湿度

-

昼間:28~32℃(ホットスポットは35℃前後)

-

夜間:25℃前後

-

湿度:40~60%が理想

爬虫類飼育の必需品!温湿度計です。デジタルが視認性が良く個人的にはおすすめです。

隠れ家

-

ウェットシェルター(湿らせた苔やペーパーを入れる) を用意、ドライシェルター(普通の隠れ家)と併用するとなお良い。選択できる環境が一番良い。そのほか、タッパーに水苔を入れたものをシェルターとしても良い。

-

脱皮不全防止に必須

代表的なおすすめのウェットシェルターです

タッパーに水苔を入れたものも便利です。私は繁殖されるときに使用します。この中に産卵してくれます

ドライシェルターとして見た目もカッコイイロックシェルターです

🍽️ 食事

-

主に コオロギ・デュビア(ゴキブリの仲間)・ミルワーム など昆虫食

-

昆虫には必ず カルシウム剤やビタミン剤 をまぶして与える。夜行性専用のビタミンD3を含まないものを添加

-

成体は週2~3回、幼体は毎日~2日に1回が目安

≪餌の強化する方法ーガッドローディング&ダスティング≫

ガッドローディング:与える餌の餌を強化する方法。

特にミルワームは栄養価が低いため、ガッドローディングが有効です。

ダスティング:与える直線にカルシウムを餌に付着させ、栄養を強化する

もちろんコオロギなどにもガッドローディング&ダスティングは有効ですので、おすすめです。

★レオパに最適なカルシウムはこちら☟

★餌として虫が苦手な方はペレットもあります。できるだけ幼体の時から馴致させてください。

【レオパの雌雄判別方法】

繁殖を試みる場合にも必ず雌雄判別が必要になってきます。そこで、ヒョウモントカゲモドキの雌雄判別方法についてもご紹介しておきます。以下の画像をご覧いただければ判別できますね。

オスは前腔孔という鱗がアーチ状に並びます、また排泄口の後ろに2つ膨らみ(ヘミペニス)があればオス確定でございます。

メスは前腔孔の鱗もなく、ヘミペニスの膨らみもありませんので、容易に判別可能です。

【レオパの繁殖方法】

番組ではレオパの繁殖方法もご紹介しています。

孵化したばかりの様子もご覧いただけますので、繁殖は番組でご確認ください。

それでは第2弾の記事もお楽しみに!

次回はいよいよ紫外線ライトなどが必要な場合の飼育方法について詳しく解説していきます📖

最後までご覧いただきありがとうございました(^^)/